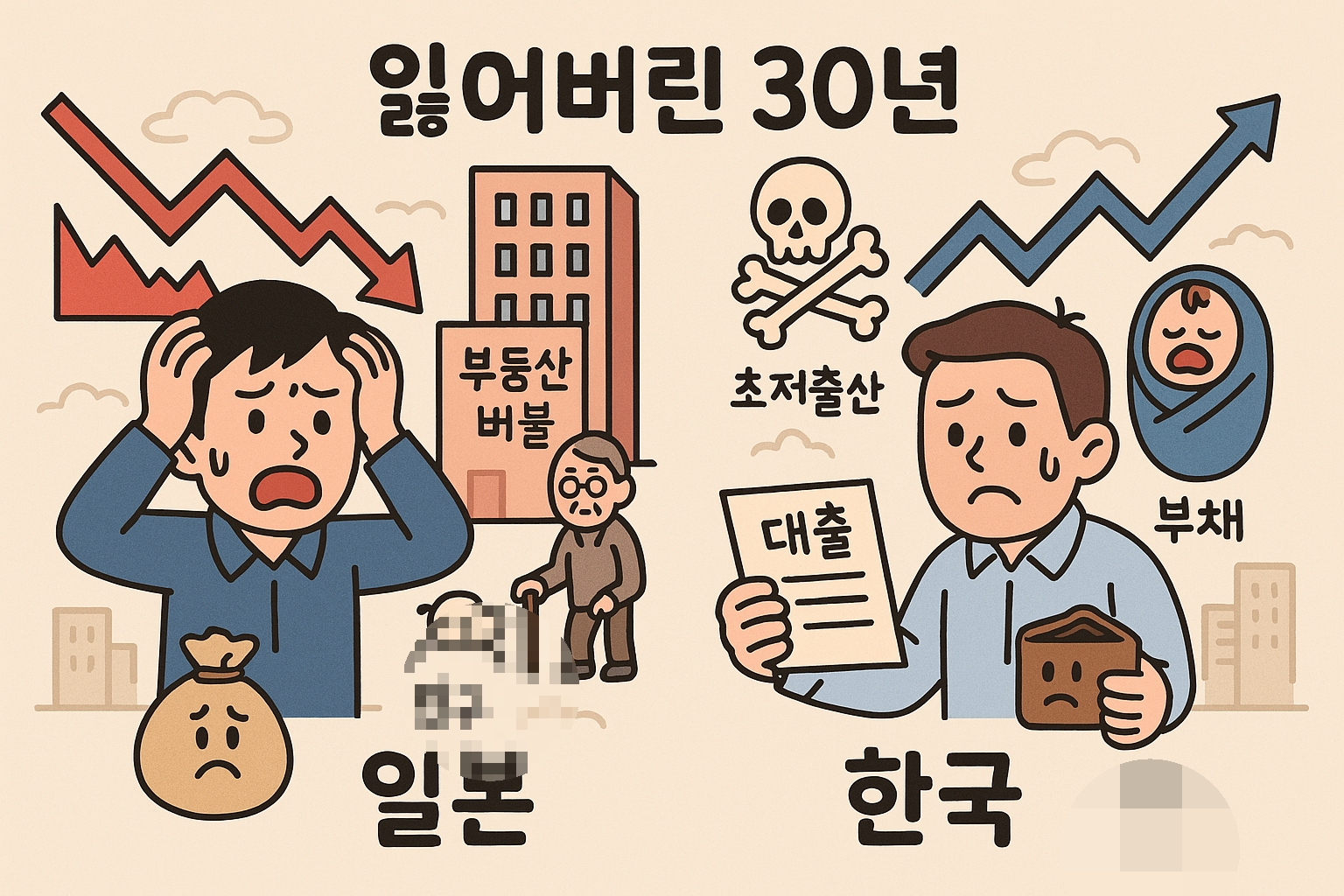

“잃어버린 30년” 대한민국버전?

그때 그 일본, 지금 이 한국… 너무 닮았다

“혹시 우리도 일본처럼 되는 거 아냐?”

요즘 경제 얘기 나오면 자주 들리는 말이죠. 그냥 기분 탓일까요? 아니면 진짜 ‘잃어버린 30년’ 대한민국 버전의 서막이 열리고 있는 걸까요?

그래서 오늘은 1990년대 일본과 2020년대 대한민국,

이 둘이 얼마나 닮았는지를 비교해보려 합니다.

1. 부동산 버블… 어디서 본 듯한 장면

ㆍ일본 1980년대:

“도쿄 땅값이면 미국 전역을 산다”는 말이 있었어요.

건물 하나 팔아서 은행 차리고, 땅 팔아서 재벌 되는 게 가능했던 시절. 결국 1991년 거품이 ‘퐁’ 터졌죠.

ㆍ한국 2020년대:

“집 안 사면 바보”라는 말이 당연했던 지난 몇 년.

영끌·패닉바잉·부린이… 익숙한 단어들이죠?

서울 아파트 값이 연봉 20년 모아도 안 되는 수준까지 올라갔어요. 지금은 금리가 오르며 그 거품이 ‘서서히’ 빠지고 있죠.

공통점:

집값 폭등 → 대출 급증 → 심리 과열

“지금 안 사면 평생 못 사”라는 불안감

그리고… 그 뒤엔 항상 버블 붕괴가 있음

2. 인구 구조의 경고음

ㆍ일본:

1990년대 들어 출산율 저하 + 고령화. 젊은 인구가 줄면서 내수 시장이 쪼그라들었고, 생산력도 급감.

ㆍ한국:

세계 최저 출산율, 그리고 빠르게 늙어가는 사회.

벌써 생산인구가 줄기 시작했고, 초저출산이 몇 년째 계속되고 있어요.

공통점:

ㆍ경제의 핵심 엔진인 ‘젊은 세대’가 사라짐

ㆍ소비도 줄고, 집도 덜 사고, 기업도 덜 투자함

ㆍ나라 전체가 느릿느릿… 침체의 길로?

3. 민간 부채, 이건 좀 위험하다

ㆍ일본:

부동산 투자 열풍에 기업들도 빚내서 땅 사고 건물 사고. 거품 꺼지자 그 빚들이 다 부실로 변함. 은행도, 기업도 줄줄이 휘청.

ㆍ한국:

2030도 4050도, 심지어 60대도 대출로 집을 샀어요.

가계부채는 이미 세계 최고 수준.

이자만 갚느라 허덕이는 ‘이자노예’가 늘고 있죠.

공통점:

부동산 신화 → 빚내서 투자 → 거품 꺼지면 ‘부채 폭탄’

결국 소비 여력 ↓, 경제 순환도 ↓

4. 경제 정책, 타이밍이 생명인데…

ㆍ일본:

거품 꺼진 뒤 정부는 금리를 너무 늦게 내렸고, 대응도 우왕좌왕. 결국 회복 타이밍 놓침.

ㆍ한국:

정부는 급등한 집값을 잡겠다며 규제를 강화하고, 금리도 빠르게 인상. 하지만 일부는 “이미 거품 꺼지는 와중인데 너무 강하게 누른다”는 비판도.

공통점:

타이밍 놓치면 ‘악순환’에 빠짐

정책 신뢰 ↓, 시장 불안 ↑

그런데 진짜 우리도 ‘잃어버린 30년’ 겪게 될까?

이건 아직 확정된 미래는 아니에요.

다만 지금 우리가 일본과 비슷한 ‘초입’에 서 있다는 건 분명하죠.

다른 점도 있어요.

한국은 아직 기술, 반도체, 배터리 등 미래 산업의 동력이 있음

일본보다 유연하고 빠른 정책 대응이 가능하다는 평가도 있음

국민의 정보 접근력과 행동 속도도 훨씬 빠름

하지만…

그 강점을 살리지 못한다면?

우리가 일본과 같은 길을 가는 데엔, 단 10년도 필요 없을 수 있어요.

경제는 사이클이고, 위기는 반복되죠.

하지만 똑같은 실수를 반복하지 않을 수는 있어요.

‘잃어버린 30년’이 되느냐,

‘새로운 30년’을 시작하느냐는

지금의 선택에 달려 있습니다.